广东中山张家边附近有个叫西桠的古村落,离珠海市约一小时车程。西桠建村的时间可追溯到明代嘉靖年间(1522-1566),因地处小隐涌上游分叉的西边,最初称西溪,后改名西丫,因"丫"与"桠"同义,从民国起称西桠。

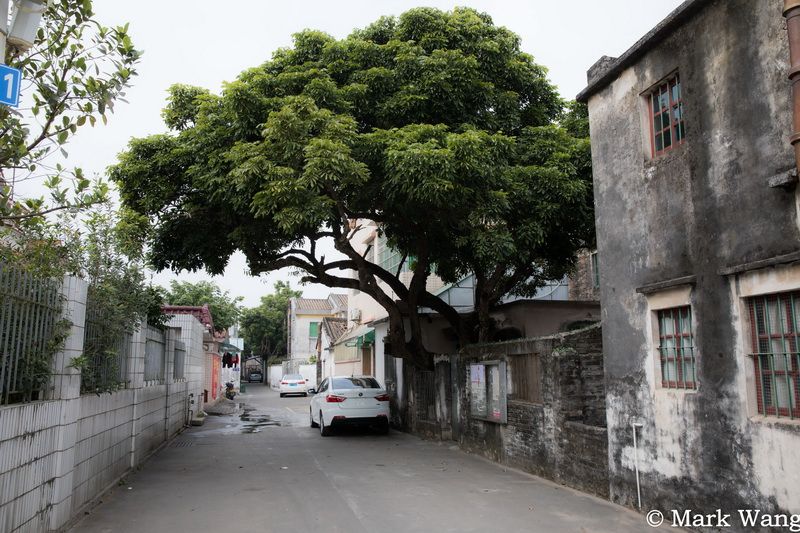

沿京珠高速广澳路段从中山(东区)78号出口驶出,向中山火炬开发区方向上岐关东路不远,便是村口。与珠三角大多村庄类似,土路,古树,鱼塘展现眼前。

可能与季节有关,不少鱼塘已干涸,而塘边各类果树却依旧茂盛。

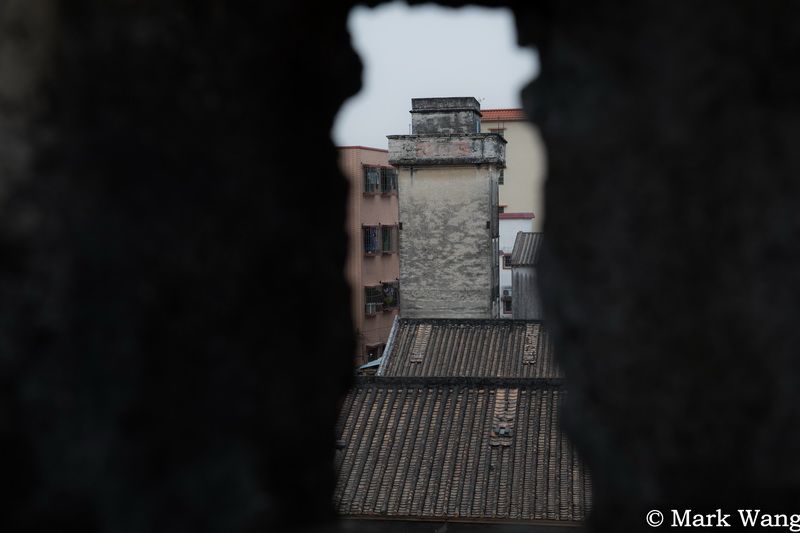

西桠村最著名的是它的碉楼建筑。因是侨乡,民国初年,归侨从金山返乡后,修屋建宅。为抵御盗寇,不少建成了碉楼的形式。虽历经各年代的洗礼,已所剩无几,但其独特的塔式外形,坚固的结构,仍清晰可见。据说当年所用建材也多由海外运回。

碉楼分三层,内部为木质结构,从内墙残存色彩和雕花,依稀可见西洋建筑的元素。

碉楼底侧是起居空间,大门仍保留着当年的铜制门锁。

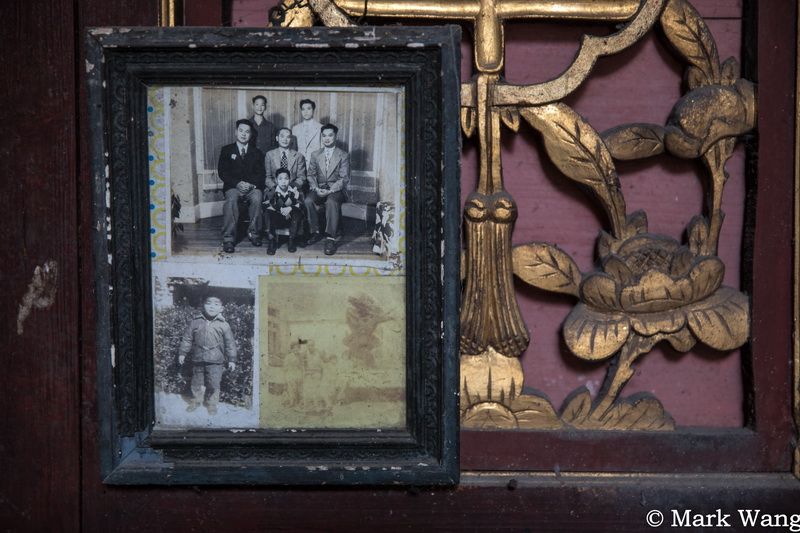

堂屋是传统的格局,空间宽敞,正中供奉着神龛与祖先的画像。

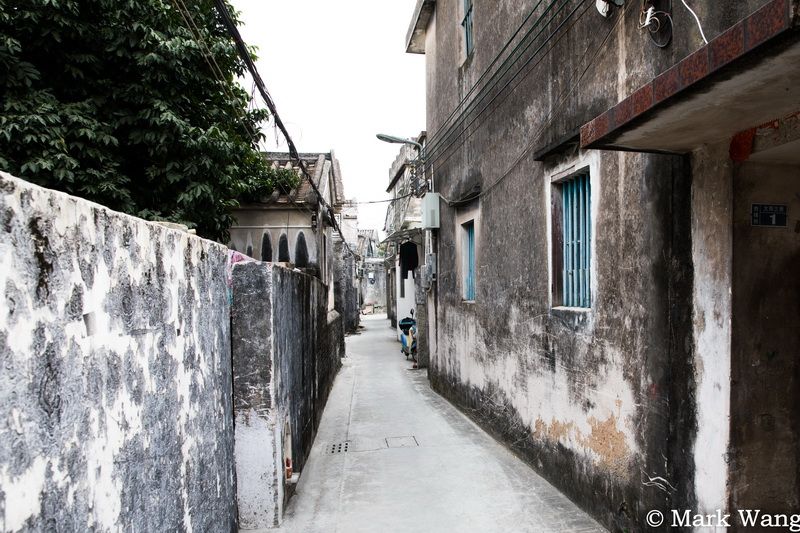

在村中游逛,不少住宅已被改建为马赛克瓷砖包裹的"新农村"典型小楼。而仅存的几幢古建筑却显得更具历史韵味。

西桠曾经是上世纪二十年代中山(当年称香山)县县长朱卓文的故乡。他当年追随孙中山成为新民主主义革命的先驱。也以在西桠推行教育而著名。其女孙慕飞是中国第一位女飞行员。当年孙中山为了加强空军力量,在广州大沙头创立航空学校,朱慕飞是首届学员中唯一的女性。

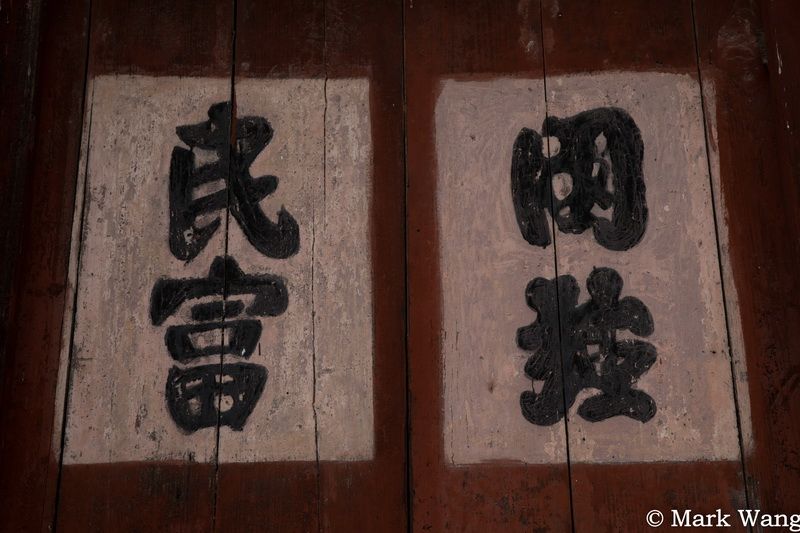

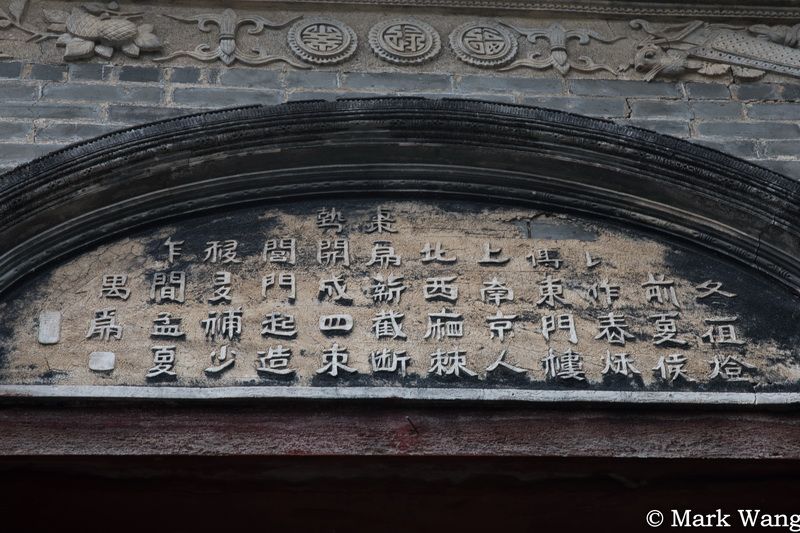

从西桠村古建筑的细节上,不难看出它曾经的文化底蕴。无论是那个年代的碉楼还是宅院,设计精美的石雕,灰调,木雕,门框周围的书画诗词对联无处不在。甚至建筑所用的砖块,也透着精心打磨的痕迹。可见那个时代的民众,即便兵荒马乱,也从来没有放弃过祖先文化的传承,对美的追求和生活的热爱。而从碉楼本身的防御意义上说,这也许便是一种现实与理想的完美共存。

桃红复含宿雨,柳绿更带朝烟,花落家童未扫,莺啼山客犹眠 —— 《田园乐》 (唐)王维

古木寒鸦山边,小桥流水人家。昨夜前村深雪,阳春又到梅花 ——《雪梅》 (唐)韦元旦

著名的两幅古对联:

冬夜灯前,夏侯氏读春秋传;东门楼上,南京人唱北西厢。(上联嵌入"春夏秋冬",下联嵌入"东西南北")

枣棘为薪,截断劈开成四束; 阊门起屋,移多补少作双间 (拆字联)

西桠村的多数古屋已无人居住,木制结构也面临白蚁等诸多天灾的危害。与遇见的维修工人交流,他们也是更多的无奈:维护恢复灰雕类的古迹,已无技师可寻;现在的居民也要改善居住环境,可在无统筹安排下,保护只是空谈。于是只能毁掉。不知过几年,这些建筑与雕塑是否还安在?